Wo liegen die Grenzen der Schnellladung von Batterien?

Veröffentlicht: August 25, 2025 · 11 Min. Lesezeit

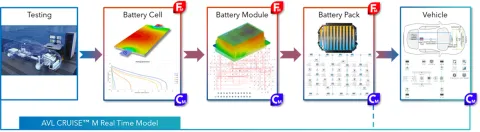

AVL CRUISE™ M ist ein multidisziplinäres und multiphysikalisches Werkzeug zur Simulation der Systemleistung. Die Simulationssoftware bietet eine breite Palette von Anwendungen im Bereich der Batterietechnologie. Dazu gehört zum Beispiel eine umfassende Lösung für die Simulation der Lebensdauer, des thermischen Managements, der thermischen Sicherheit und des Leistungsdesigns von Batterien.

Für eine nahtlose Produktentwicklung – von der Batterie bis zum Fahrzeug – kann CRUISE M mit den Energiemanagement- und Thermomanagementmodellen des Fahrzeugs gekoppelt werden.

Das CRUISE M-Batteriemodell bietet eine Vielzahl von Optionen, so dass der Benutzer zwischen vier Stufen wählen kann: globale Wärmequelle, ohmsche Innenwiderstands-Wärmequelle, Ersatzschaltbild und elektrochemisches Modell. Die am häufigsten verwendeten Batteriemodelle sind: das Ersatzschaltbildmodell und das elektrochemische Modell. Am Beispiel des elektrochemischen Modells stellen wir das allgemeine Verfahren für die Simulation der Schnellladung von Batterien in CRUISE M vor und erläutern die begrenzenden Faktoren bei der Schnellladung von Batterien.

Im Allgemeinen sind die Grenzen des Batterieladevorgangs vielfältig und umfassen in der Regel die Begrenzung der Ladeleistung, des Ladestroms, der Batterietemperatur, der Spannung und des Anodenpotenzials. Um zu verstehen, warum die Batterieladegeschwindigkeit begrenzt ist und wie eine Optimierung erreicht werden kann, können Sie die Software verwenden, um alle begrenzenden Faktoren zu berücksichtigen.

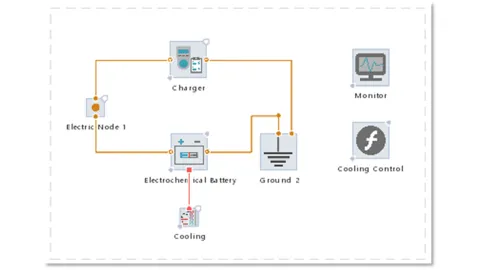

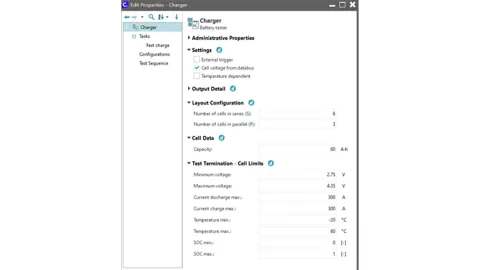

Das Beispiel zeigt ein 3P6S-Pouchzellenmodul. Die Zellengröße beträgt 354*96*9mm, mit einer NMC 811 Chemie. Die Kapazität einer einzelnen Zelle beträgt 60Ah, der anfängliche SOC beträgt 20% und der Schnellladebereich liegt zwischen 20% und 80%. Basierend auf den Simulationsanforderungen wird das Schnelllademodell wie folgt aufgebaut:

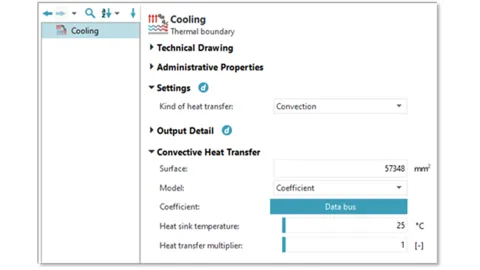

Die Batterie wird durch ein Batterietestgerät namens „Charger“ geladen, während sie durch eine Kühlgrenze thermisch geregelt wird. Die Kühlstrategie ist in der Funktion „Cooling Control“ beschrieben.

In CRUISE M gibt es zwei Arten von elektrochemischen Modellen: das pseudo-zwei-dimensionale Modell (P2D-Modell) und das Einzelpartikelmodell (SPM-Modell). Im P2D-Modell werden die Lithiumionen (Li+) in Richtung der Zelldicke transportiert, d. h. von der negativen Elektrode durch den Separator zur positiven Elektrode. Auf mikroskopischer Ebene diffundieren Li+ vom Zentrum der kugelförmigen Elektrode entlang des Radius der Oberfläche des Partikels. Dort wandern und diffundieren sie zu einer anderen Elektrode, nachdem sie sich im Elektrolyten eingelagert haben. Anschließend diffundiert Li+ von dieser Elektrode in das Zentrum eines Partikels, nachdem es sich in die Oberfläche einer anderen Elektrode eingebettet hat. Das SPM-Modell berücksichtigt die mikroskopischen Dimensionen des Transports von Li+-Ionen von einem Elektrodenpartikel zu einem anderen durch eine flüssige Membranphase.

Das P2D-Modell weist ein hohes Maß an Genauigkeit auf, erfordert jedoch eine beträchtliche Menge an Parametereingaben und eine große Anzahl nichtlinearer Gleichungen, so dass die Berechnungseffizienz gering ist. Das Einzelteilchenmodell hat gezeigt, dass es schnelle Simulationen der Lade- und Entladevorgänge von Batterien mit einer Rate von 1C ermöglicht. Das SPM-Modell vernachlässigt Elektrolyteffekte, so dass es bei hohen C-Raten je nach Zelltyp ungenau sein kann. Da es jedoch sehr schnell ist (bis zu 1000-mal schneller als Echtzeit), kann es für erste Konzeptstudien verwendet und dann durch ein genaueres P2D-Modell ersetzt werden.

CRUISE M bietet verschiedene Funktionen, die die Entwicklung von elektrochemischen Modellen unterstützen. Dazu gehört der Electrode Balancing Wizard, der eine schnelle Parametrisierung der Elektroden auf der Grundlage von Testdaten ermöglicht. Nach Erhalt der Elektrodendaten müssen die reaktionskinetischen Parameter des Geräts anhand der elektrochemischen Impedanzspektren (EIS) bestimmt werden. Der EIS-Assistent ermöglicht die Parametrisierung der reaktionsdynamischen Parameter und die Kombination der Diaphragma- und Elektrolytparameter.

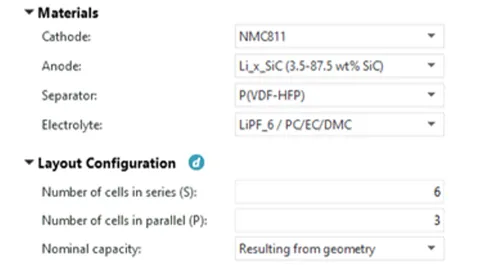

Wie in Abbildung 4 dargestellt, enthält die CRUISE M-Datenbank nach der Parametrisierung der Elektroden durch den Electrode Balancing Wizard benutzerdefinierte Elektrodeninformationen, und das entsprechende Elektrodenmaterial, Separatormaterial und Elektrolytmaterial wird in der elektrochemischen Modellkomponente ausgewählt.

Liegt die Temperatur der Batterie über 35°C, kann die Kühlstrategie einfach als aktiv definiert werden, bei einer Temperatur unter 32°C als inaktiv.

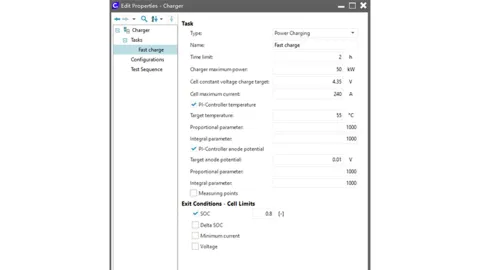

Wie bereits erwähnt, ist die Batterieladung durch verschiedene Faktoren wie Strom/Leistung, Temperatur, Spannung, Anodenpotentialschutz usw. begrenzt. Die Komponente Battery Tester berücksichtigt diese Beschränkungen. Mit den Einstellungen der Komponente können Sie die Lade- und Entladeströme frei untersuchen. Darüber hinaus können Sie eine PI-Regelung der Temperatur und des Anodenpotenzials implementieren. Dazu müssen Sie zunächst in den Bereichen „Layout-Konfiguration“ und „Zelldaten“ die Modul- und Zellinformationen eingeben. Im Abschnitt „Cell Limits“ definieren Sie die begrenzenden Schutzbedingungen für die Batterie, wie z. B. obere und untere Spannungsgrenzen, Temperaturbereiche usw.

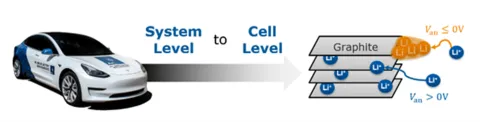

Es wird eine Schnellladeaufgabe mit einer Leistungsgrenze von 50 kW, einer Stromgrenze von 240 A und einer oberen Spannungsgrenze von 4,35 V definiert. Aktivieren Sie die PI-Regler Temperatur und PI-Regler Anodenpotential unten und geben Sie die obere Temperaturgrenze und die untere Anodenpotentialgrenze ein. Beachten Sie, dass ein Anodenpotential unter 0 zu einer Lithiumbeschichtung an der Anodenoberfläche führt, was die Lebensdauer und Sicherheit der Batterie beeinträchtigt. Um dies zu verhindern, muss das Anodenpotential größer als 0 sein. Als untere Grenze wird hier ein Sicherheitsabstand von 10 mV angenommen.

Sobald die Datenbusverbindung und die Solver-Einstellungen konfiguriert sind, ist das Modell fertig.

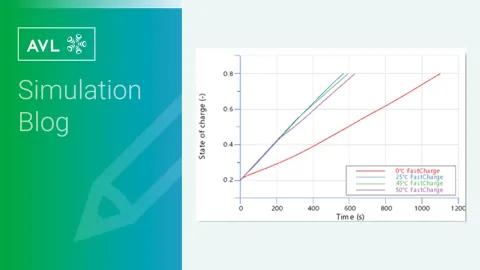

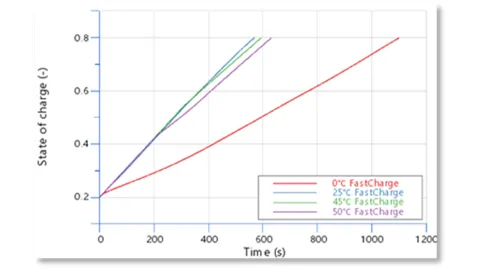

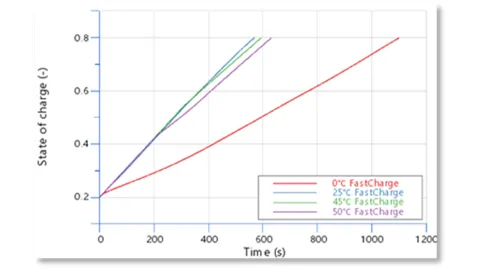

Mit der Mehrfachberechnung wurden vier Ladebedingungen mit Batterieanfangstemperaturen von 0 °C, 25 °C, 45 °C und 50 °C simuliert. Abbildung 7 zeigt den SOC und die Modulströme, und es ist zu erkennen, dass die Ladegeschwindigkeit bei einer Anfangstemperatur von 25 °C am schnellsten und bei einer Anfangstemperatur von 0 °C am langsamsten ist. In der Tat haben unterschiedliche Umgebungstemperaturen unterschiedliche begrenzende Faktoren.

Weitere Informationen können aus Abbildung 8 Batterietemperatur entnommen werden. Da wir den Temperaturschutz auf 55°C eingestellt haben, können wir sehen, dass die Batterietemperatur in zwei Zuständen mit Anfangstemperaturen von 45°C und 55°C schnell 55°C erreicht. Dadurch wird der PI-Temperaturregler ausgelöst, was zu einer deutlichen Verringerung des Ladestroms führt. Wie in Abbildung 7(b) zu sehen ist, kommt es zu den jeweiligen Zeitpunkten, an denen die Batterietemperatur in den beiden Bedingungen 50°C erreicht, zu einem deutlichen Abfall des Stroms; mit anderen Worten: die Batterietemperatur begrenzt den Ladestrom.

Anders sieht es aus, wenn die Anfangstemperatur 0°C beträgt. Wie Abbildung 8 zeigt, erreicht die Batterietemperatur nie 55 °C, wenn die Anfangstemperatur 0 °C beträgt, dennoch bleibt der Ladestrom während des gesamten Prozesses am niedrigsten. Dies liegt daran, dass das Anodenpotenzial der Batterie bei niedrigen Temperaturen niedriger ist, wodurch der Lithiumbeschichtungsschutz leichter ausgelöst werden kann. Siehe Abbildung 9.

Wie man sieht, liegt das Anodenpotential bei einer Anfangstemperatur von 0°C zunächst unter 10 mV, wodurch der PI-Anodenpotentialregler ausgelöst und der Ladestrom begrenzt wird. Bei einer Anfangstemperatur von 25°C fällt das Anodenpotenzial in der Spätphase ebenfalls auf etwa 10 mV, wodurch der Stromschutz ausgelöst und der Strom begrenzt wird.

Wir haben ein Simulationsmodell in CRUISE M verwendet, um die einschränkenden Faktoren bei der Batterieladung zu beobachten, was zu einem besseren Verständnis des Prozesses beitragen kann. Ein Vorteil des CRUISE M-Modells ist, dass es einfach zu erstellen ist. Mit Hilfe des elektrochemischen Modells können wir das Potenzial der Batterie für eine Schnellladung untersuchen und in der Konzeptphase bewerten.

Für Schnellladesimulationen sind weitere Arbeiten erforderlich, um die verschiedenen Einschränkungen zu analysieren, die die Ladezeit beeinflussen, und um die Ladegeschwindigkeit zu optimieren.

Stay tuned

Don't miss the Simulation blog series. Sign up today and stay informed!

Stay tuned for the Simulation Blog

Don't miss the Simulation blog series. Sign up today and stay informed!