cover story

8 A U G U S T 2 0 1 8

‹F.›: Aktuell wird der Wasserstoff für den Brennstoffzellenantrieb noch

überwiegend aus fossilen Energiequellen wie Erdgas gewonnen. Wirklich

„grün“ ist das noch nicht, oder?

‹Mohrdieck›: Ja, das ist auch nur ein erster Schritt, der zeigt, dass lokal

emissionsfreies Fahren mit der Brennstoffzellentechnologie eine echte

Alternative sein könnte. Schon mit Wasserstoff aus Erdgas können die

CO2-Emissionen in der Gesamtkette um gut 25 Prozent gesenkt werden.

Wichtig ist, dass er sich „grün“ herstellen lässt. Dafür gibt es heute schon jede

Menge Ansätze. Wasserstoff ist der ideale Energieträger, um Strom aus Wind-

und Sonnenkraft zu speichern, die beide nicht kontinuierlich erzeugt werden.

Mit einem stetig wachsenden Anteil erneuerbarer Energien wird Wasserstoff

sicherlich eine zunehmend wichtige Rolle für das Gesamtenergiesystem

spielen und damit auch für den Mobilitätsbereich

zunehmend attraktiver.

‹F.›: Hier kommt auch Ihr Engagement für stationäre Brennstoffzellensysteme

ins Spiel?

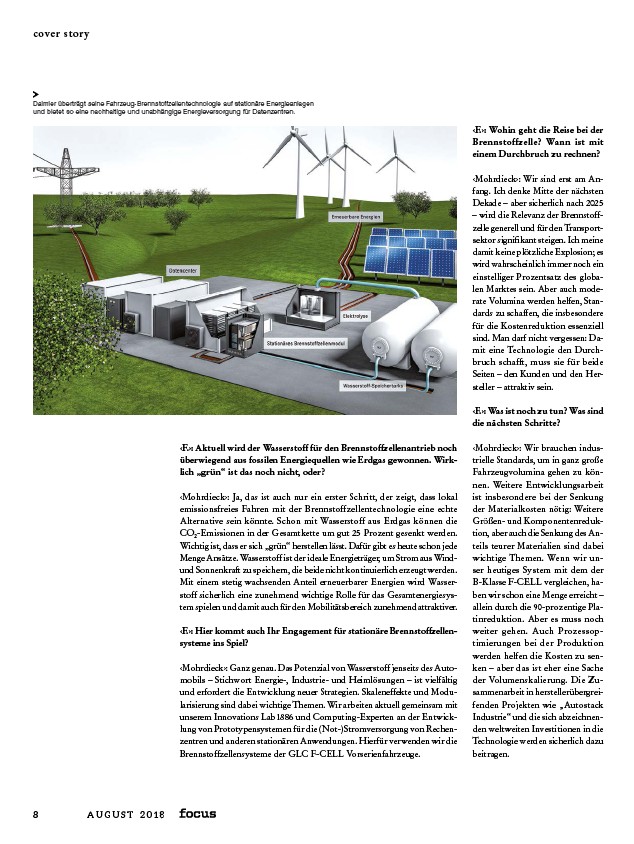

‹Mohrdieck›: Ganz genau. Das Potenzial von Wasserstoff jenseits des Automobils

– Stichwort Energie-, Industrie- und Heimlösungen – ist vielfältig

und erfordert die Entwicklung neuer Strategien. Skaleneffekte und Modularisierung

sind dabei wichtige Themen. Wir arbeiten aktuell gemeinsam mit

unserem Innovations Lab1886 und Computing-Experten an der Entwicklung

von Prototypensystemen für die (Not-)Stromversorgung von Rechenzentren

und anderen stationären Anwendungen. Hierfür verwenden wir die

Brennstoffzellensysteme der GLC F-CELL Vorserienfahrzeuge.

‹F.›: Wohin geht die Reise bei der

Brennstoffzelle? Wann ist mit

einem Durchbruch zu rechnen?

‹Mohrdieck›: Wir sind erst am Anfang.

Ich denke Mitte der nächsten

Dekade – aber sicherlich nach 2025

– wird die Relevanz der Brennstoffzelle

generell und für den Transportsektor

signifikant steigen. Ich meine

damit keine plötzliche Explosion; es

wird wahrscheinlich immer noch ein

einstelliger Prozentsatz des globalen

Marktes sein. Aber auch moderate

Volumina werden helfen, Standards

zu schaffen, die insbesondere

für die Kostenreduktion essenziell

sind. Man darf nicht vergessen: Damit

eine Technologie den Durchbruch

schafft, muss sie für beide

Seiten – den Kunden und den Hersteller

– attraktiv sein.

‹F.›: Was ist noch zu tun? Was sind

die nächsten Schritte?

‹Mohrdieck›: Wir brauchen industrielle

Standards, um in ganz große

Fahrzeugvolumina gehen zu können.

Weitere Entwicklungsarbeit

ist insbesondere bei der Senkung

der Materialkosten nötig: Weitere

Größen- und Komponentenreduktion,

aber auch die Senkung des Anteils

teurer Materialien sind dabei

wichtige Themen. Wenn wir unser

heutiges System mit dem der

B-Klasse F-CELL vergleichen, haben

wir schon eine Menge erreicht –

allein durch die 90-prozentige Platinreduktion.

Aber es muss noch

weiter gehen. Auch Prozessoptimierungen

bei der Produktion

werden helfen die Kosten zu senken

– aber das ist eher eine Sache

der Volumenskalierung. Die Zusammenarbeit

in herstellerübergreifenden

Projekten wie „Autostack

Industrie“ und die sich abzeichnenden

weltweiten Investitionen in die

Technologie werden sicherlich dazu

beitragen.

Daimler überträgt seine Fahrzeug-Brennstoffzellentechnologie

auf stationäre Energieanlagen

und bietet so eine nachhaltige und unabhängige Energieversorgung für Datenzentren.